お盆に水難事故がなぜ多い!?

理由について考えてみました

① レジャー人口が一気に増える(ピーク期)

-

お盆(8月13日〜16日前後)は全国的な夏休み・帰省シーズン

-

川・海・湖などの自然水域に、普段水辺に慣れていない人が大勢訪れる

-

統計上も、7月下旬〜8月中旬が事故のピークであり、その中心がお盆期間

例:2023年の夏期水難事故(警察庁)7〜8月の2か月で、全水難事故の約40%が発生特に8月12日〜15日頃に集中

② 水辺に不慣れな人が多く訪れる(危険認知の低さ)

-

普段は川や海に行かない家族や親族が、集まりのついでにレジャーに行く

-

子どもや高齢者も多く、足元が不安定な場所や流れの強い川に無防備で入るケースが目立つ

-

「浅そうに見えた」「流れがないように見えた」という油断が事故につながる

③ 熱中症・疲労・飲酒による判断力の低下

-

猛暑の時期で、体力や集中力が奪われやすい

-

炎天下でのバーベキューや釣りの後に「川で涼もう」と飛び込む → 体調悪化から事故に

-

飲酒した状態での川遊び・釣り・海水浴もリスク要因

④ 川の増水・海の潮流の変化に無警戒

-

山間部では、上流のゲリラ豪雨で下流が急に増水することがある(「鉄砲水」)

-

海では、**干満差や離岸流(リップカレント)**の影響で急に流される事故が多発

-

これらは「見た目には分からない」ため、知らない場所では特に危険

⑤ 家族・グループで「誰かが見ているだろう」という油断(監視の空白)

-

大人数で行くと、子どもを誰が見ているのか不明確になりやすい

- 「誰かが気づくだろう」「まさか溺れるとは思わなかった」という過信が事故につながる

色々な原因がありますが統計的に見れば

お盆の時期に水難事故が多い理由は、「人出が増える」+「気のゆるみ・油断」+「自然環境のリスク」が重なるからだと思います

「泳がないから安全」と思われがちの釣りですが

2022年警察庁の統計では、「釣り中」の水難事故死者は水難事故全体の約20%を占め、遊泳中より死亡率が高いのが釣り中の事故です

※昔から「お盆に泳ぐと霊に足を引っ張られる」と言われますが、これは 子どもへの戒め(危険な時期であることを伝える知恵) として広まった民間伝承です。

現実的には「水辺の混雑と危険が重なる時期だから注意しろ」という理にかなった教訓でもあります。

科学的には民間伝承と言われていますが

- 日本では古くから「水辺は霊界との境界」とされてきた

- ご先祖様が帰られるお盆は、よく水の中にひっぱられる

- 精霊を迎える行事(灯籠流し・盆舟など)は、川や海に死者の魂を送る儀式が多い

個人的にはご先祖様、霊、などの存在はある程度信じていて

ここ数年間ですがお盆に海水浴をして海の中を見ているのですが

お盆は特に海の中の生き物が少なく感じています。シーンとしている感じです

たまたまか、潮の関係だと思いますが。 {個人の感想です}

水辺には細心の注意が必要ですね

参考になった方~クリックお願いします~!元気になります!

⇊ ⇊

ランキング参加中! 福山情報●ここをクリックお願いします!!![]()

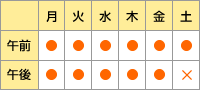

交通事故後の治療、保険治療取扱い、鍼灸治療

広島県福山市三吉町3-5-22 駐車場10台

084-926-5722

hakoda.ss@gmail.com