肩関節周囲が夜に痛みが出る (夜間痛)がでる原因は?

最近、福山近隣の方で、夜間痛がひどい人が多いいので、原因と対処法を説明します

肩関節の夜間痛が起こる主な理由

① 炎症による「関節内圧の上昇」

-

肩関節(特に関節包や滑液包)が炎症を起こすと、腫れや滲出液が生じます。

-

横になると血流が増え、炎症部位のうっ血・腫脹が強くなり、圧力が上がるため痛みが増します。

→ 特に「夜にズキズキ痛む」「寝返りで目が覚める」などの典型的な訴えになります。

② 寝姿勢での圧迫・牽引

-

仰向けや横向きになると、**腕の重みが肩関節を下に引っ張る(牽引)**形になります。

-

さらに、横向き寝では下側の肩が自分の体重で圧迫されます。

-

この圧迫と牽引によって、炎症のある関節包や腱板が刺激され、痛みが出やすくなります。

③ 筋緊張と血行不良

-

就寝中は体温が低下し、筋肉や腱の血流が低下します。

-

炎症や拘縮がある肩では、これが痛みを誘発しやすくなります。

-

また、寝返りが少ない人ほど肩周囲の循環が悪くなり、痛みが増す傾向にあります。

④ 神経的要素(姿勢による圧迫)

-

頚椎から出る**神経根(C5〜C6)**が軽度に圧迫されると、肩や腕への放散痛として感じることがあります。

-

特に頚椎症やストレートネックを伴う場合は、夜間痛が強くなるケースもあります。

⑤ 自然治癒過程での「線維化・拘縮」

-

五十肩(肩関節周囲炎)では、炎症期→拘縮期→回復期と進行します。

-

拘縮期では、関節包が硬く縮んでいるため、夜間に無意識に動かすだけで痛みが出ます。

-

回復期に入るまで数か月かかることもあります。

【すぐにできる夜間痛の軽減法】

① 寝る姿勢を工夫する

夜間痛の最大の原因は「姿勢による圧迫と牽引」です。

姿勢の工夫だけで痛みが半分になる人もいます。

🔹 仰向け寝が痛い場合

-

枕やタオルを肩の下に入れる

→ 肩が少し前に浮くようにして、関節包の牽引を減らす。 -

肘を軽く曲げて、腕を胸の上に置くか、脇にタオルを挟む

→ 肩関節が安定して痛みが減ります。

🔹 横向き寝が痛い場合

-

痛い側を上にして寝る。

-

抱き枕や丸めたタオルで、上の腕を胸の高さに支える、大きな枕で支える(腕が下がると痛い)。

-

痛い側を下にするのはNG(関節包と滑液包を圧迫します)。

🌡 【夜のケア】

② 就寝前に温める

-

風呂上がりにホットタオルやカイロで10〜15分温める

-

肩甲骨まわり(特に後ろ側)を温めると、血行が良くなり筋緊張が和らぎます。

💪 【日中のセルフケア】

③ 可動域を保つストレッチ(痛くない範囲で)

夜間痛を起こす原因のひとつは、関節包の拘縮(かたまり)です。

痛くない範囲で動かすことで、夜間痛を予防できます。

🔸 振り子運動

-

立って上体を少し前に倒し、反対の手をテーブルなどについて支える。

-

痛い方の腕を力を抜いて垂らす。

-

腕を小さく円を描くようにゆらす(左右10〜20回)。

→ 関節内圧が下がり、夜の痛みが軽くなりやすいです。

④ 軽いストレッチ例(痛くない範囲でOK)

-

タオルストレッチ:背中でタオルを持って上下に引っ張る。

-

壁這い運動:壁に指をつけて、ゆっくり上に這わせる。

どちらも無理せず、痛気持ちいい程度で止めるのがコツです。

【医療的サポート】

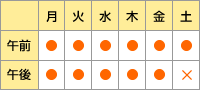

⑤ 福山市での専門治療、整形、接骨院

-

炎症が強い時期:

→ 整形外科で「関節内注射(ステロイド+局麻薬)」を打つと数日で劇的に軽減する場合があります。 -

外傷の場合は整骨院での保険治療が可能です

-

慢性期になる場合は保険外治療になります

広島県福山市三吉町3-5-22

お問い合わせ先 → 084-926-5722